DTM・配信・YouTube収録におすすめのモニタースピーカー5選

更新 2025年10月6日

レコーディング(DTM)・配信・YouTube収録などに必要なモニタースピーカーのおすすめをまとめました。

もくじ

モニタースピーカーとは

DTMや配信、収録や放送などにおいて「今、どのような音なのか」をチェックするためのスピーカーを特に「スタジオモニター」や「モニタースピーカー」と呼びます。

モニタースピーカーはリスニング用のスピーカーのように「快適に音を楽しむ」といったコンセプトではなく「業務用のチェックツール」のような位置付けのため、一般的に

- 音の成分のバランスがよい(聞き手が再生するときの音をイメージしやすい)

- より多くの音が聞こえる(ノイズが乗っていればよりはっきりと聞こえる)

- より音の位置が見えやすい

という傾向があります。

基本的にいわゆる「いい音」を目指して作られたものではないため、それを求めて買うものではありませんし、音が見えすぎることで長時間の作業では疲れてしまうこともあります。

時には「音質が悪い」と感じることがあるかもしれませんが、それは再生している音源や録音している音の方にある問題をしっかり伝えてくれている可能性もあります。

このように、普通のスピーカーとは少し役割が違うのだということを理解したうえで、モニタースピーカーを選んでみてください。

モニタースピーカーの選び方

とはいえ、世の中にはたくさんのモニタースピーカーがあり、音もスペックもバラエティ豊かです。

まずはスピーカーを使う目的を整理しておきましょう。

ライブ配信・ゲーム実況

ライブ配信やゲーム実況では基本的にマイクを使うため、配信中にスピーカーから音が出ている状態では、そのスピーカーから出た音までマイクに拾われて配信されてしまい、配信のクオリティが低い印象を与えてしまうかもしれません。

そのため、ライブ配信やゲーム実況のモニタリングに使うのであれば個人的にはまずはヘッドホンをおすすめしますが、ヘッドホンをした姿で配信をしたくない場合や長時間のヘッドホン着用で疲れてしまう場合はスピーカーも選択肢に入れてよいでしょう。

YouTube・DTM・ナレーションなど

YouTubeの映像編集やDTM(音楽制作)、ナレーションのモニタリングなどに使う場合は、音声そのもののクオリティが確認しやすいスピーカーをおすすめします。

このような用途では基本的にマイクとスピーカーを同時に使う必要はないので、マイクに音を拾われてしまう心配をせずに、スピーカーの性能を存分に活かすことができます。

スピーカー選びは難しい

最初の1台は、できるだけ音にクセのないスピーカーを選ぶのが無難だと筆者は考えています。

というのも、音にクセのあるスピーカーで作業をするということは、色のついたメガネをかけて絵を描くようなものだからです(意図していない音がリスナーや視聴者に届いてしまいます)。

スピーカーは音が耳に届くまでの間には大きな「空間」があり、使うスピーカーから出た音がどのような音となって耳に届くかは、この空間に大きく左右されます。

つまり、「スピーカーから聞こえる音にどのようなクセがあるか」は「どのような空間(部屋)で、どのような配置で、どこに置いて使うか」で変わってしまうため、予測が難しいです。

そのような問題の緩和・解消を目指して、手持ちのスピーカーの音を部屋の特性に合わせて後から補正するためのツールも販売されていますので、必要以上に慎重にならなくても大丈夫、と筆者は思います。

測定上のフラットはフラットに聞こえない?

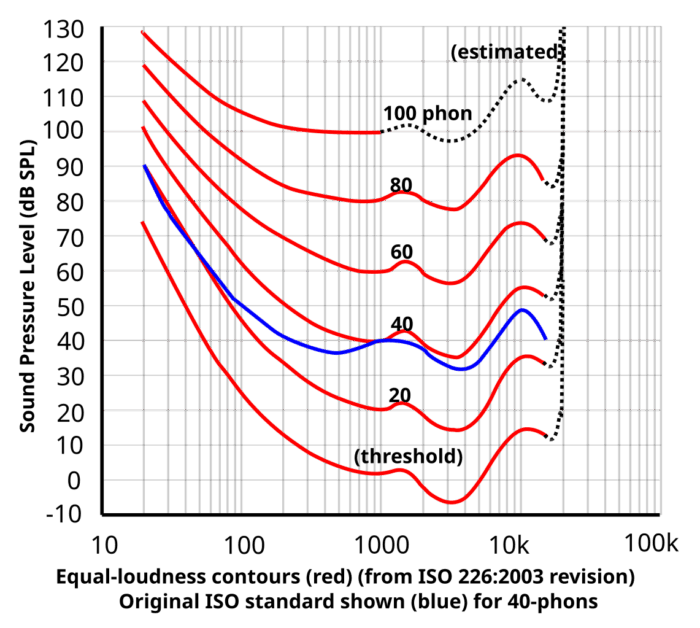

下のグラフは、「同じ音の大きさとして聞こえさせるためにどのくらいの音量が必要か」という測定結果なのですが、線が上にあるほどそれだけ大きい音量が必要(=ヒトの耳は鈍感)、下にあるほど小さい音量で十分(=ヒトの耳は敏感)、ということを表しています。

このグラフを見ると、ヒトの耳は一般的に低い音と高い音に鈍感な一方で、3,000Hz(3kHz)付近の音に敏感だということが読み取れます。

もちろんこれは一例であって、耳の形や耳道の長さ、年齢など様々な要素が影響するため個人差は存在しますが、一般的にはこのような傾向があります。

このヒトの耳の特性があることで、私たちは測定上フラット(低い音から高い音まで均一)な音を聞いてもフラットだとは感じにくいものです。

しかも、どのような音がその人にとってのフラットなのかが人によって少しずつ違うため、これがスピーカー選びの難しさ(楽しさ)につながっています。

おすすめモニタースピーカー

今回はオーディオ工学の国際学会AESのメンバーでもあるアメリカのAmir Majidimehr氏がCEA/CTA-2034に準拠したテストを行ったスタジオモニタースピーカー58機種の測定結果を参考に、比較的手頃な価格で、なるべく「クセが少ない」と感じる人が多そうなスピーカーをピックアップしてみました。

スピーカーからどのように音が聞こえるかは設置する部屋、スピーカーの軸と耳の角度やスピーカーとの距離、スピーカーの設置方法、みなさんの耳の特性や年齢など実に様々な要素によって変化しますので、Amir氏の測定結果のとおりに聞こえるということを保証するものではありません。あくまでも参考程度にお考えください。

おすすめのスピーカー(1)YAMAHA HS5

ヤマハの定番スタジオモニター、HS5。

Amir氏の測定によると、(測定上は)実際に音を聴くポジションでは1kHz周辺が少し強めに聞こえますが、部屋の反響(初期反射音)を考慮した状態では比較的バランスがよい特性を持つスタジオモニターであると読み取れます。

本体には補正用のスイッチがあり、中〜低域(500Hzから下)を-2dBまたは-4dB、高域(2kHzから上)を+2dBまたは-2dB、という具合に調節可能です。

ヤマハのスピーカーといえば、1987年〜2001年に発売されていた似たような外観のNS-10M STUDIOというスタジオモニターが非常に有名で、日本のレコーディングスタジオの定番品となっていますが、HS5はこのNS-10M STUDIOの系譜を引き継ぐモニタースピーカーとされています。

本体はブラックとホワイトの2種類です。

| メーカー | |

| 製品名 | HS5 |

| 周波数特性 [Hz – kHz] | 54 – 30 |

| ウーファーのサイズ | 5インチ |

| エンクロージャー | バスレフ |

| スピーカーユニット | 2ウェイ |

| 入力端子 | XLR x 1、 TRS x 1 |

おすすめのスピーカー(2)JBL 305P MkII

アメリカの音響機器メーカーJBL(ジェービーエル)の305P MkII。

Amir氏の測定によると、(測定上は)実際に音を聴くポジションでは比較的バランスがよく、部屋の反響(初期反射音)を考慮した状態では中低域から上(200Hzくらいより上)が若干落ち込んで聞こえるため相対的に低域(100Hz周辺)が少し多めに聞こえるように読み取れます。

本体には補正用のスイッチがあり、低域(50Hzから下)を-1.5dBまたは-3dB、高域(4.4kHzから上)を+2dBまたは-2dB、という具合に調節可能です。

| メーカー | |

| 製品名 | 305P MkII |

| 周波数特性 [Hz – kHz] | 49 – 20 |

| ウーファーのサイズ | 5インチ |

| エンクロージャー | バスレフ |

| スピーカーユニット | 2ウェイ |

| 入力端子 | XLR x 1、 TRS x 1 |

おすすめのスピーカー(3)KRK Rokit RP5

アメリカの音響機器メーカーKRK Systems(ケーアールケー)のRokit RP5。

KRKのRokitシリーズといえば、少し前までは低域が豊かなスピーカーという印象だったのですが、現在は少し方向性が変わってきたようです。

現在は第5世代(G5)が発売されていますが、Amir氏は第5世代を測定していないようなので、1つ前の第4世代の測定データを見てみました。

商品リンクや記載のスペックは第5世代のものです。

第4世代では、(測定上は)実際に音を聴くポジションでは比較的バランスがよく、部屋の反響(初期反射音)を考慮した状態では1〜3kHzあたりと9kHzから上がやや落ち気味になり、相対的に600Hzくらいから下が多めに聞こえるように読み取れます。また、600Hz台にレスポンスの悪い(音が出づらい)ポイントがあるようです。

本体には25通りの設定が可能な補正用のEQ(イコライザー)が搭載されており、設置する環境に合わせて他のスピーカーよりも自由度の高い補正が行えますので、設置後の補正の幅が広いスピーカーなら安心できるという方にはおすすめです。

| メーカー | |

| 製品名 | Rokit RP5 |

| 周波数特性 [Hz – kHz] | 54 – 30 |

| ウーファーのサイズ | 5インチ |

| エンクロージャー | バスレフ |

| スピーカーユニット | 2ウェイ |

| 入力端子 | コンボ x 1 |

おすすめのスピーカー(4)Adam T5V

ドイツのスピーカーメーカーAdam Audio(アダムオーディオ)のT5V。

Amir氏の測定によると、(測定上は)実際に音を聴くポジションでは5kHzくらいまではバランスがよく、そこから上が少し持ち上がり気味になる(高域がよく出る)一方で、部屋の反響(初期反射音)を考慮した状態ではその持ち上がりが逆にバランスのよさに繋がっている、というように読み取れます。

本体には補正用のスイッチがあり、高域を+2dBまたは-2dB、低域を+2dBまたは-2dBという具合に調整できますが、高域と低域がそれぞれ何Hzを指すのかは明記されていないようです。

| メーカー | |

| 製品名 | T5V |

| 周波数特性 [Hz – kHz] | 45 – 25 |

| ウーファーのサイズ | 5インチ |

| エンクロージャー | バスレフ |

| スピーカーユニット | 2ウェイ |

| 入力端子 | XLR x 1、 RCA x 1 |

おすすめのスピーカー(5)Genelec 8010

フィンランドの音響機器メーカーGenelec(ジェネレック)の8010。

Amir氏の測定によると、(測定上は)実際に音を聴くポジションでは全体的にバランスがよく、部屋の反響(初期反射音)を考慮した状態では相対的に1kHzから下が多めに聞こえる、と読み取れます。

本体には補正用のスイッチがあり、中〜低域(2kHzくらいから下)を-2dB / -4dB / -6dBというオプションに加えて、デスクの上に本体を直置きする時に強調されやすい200Hz周辺の音を-4dB補正することが可能です。

ウーファーが3インチと他のスピーカーに比べて小さいこともあり低域の再現性に余裕はありませんが、片手で持てるサイズ・重さですので、持ち運びを考えていたり、少しでも設置スペースを小さくしたい、でも音に妥協したくないという方にはおすすめのスピーカーです。

ツイーター(小さいほう)とウーファー(大きいほう)どちらのスピーカーコーンも頑丈で目の細かいグリルで覆われているため、移動中や設置・撤収作業中にコーンをへこませたりする心配がないのは個人的にとてもありがたいポイントです。

本体の底面には角度調整のできる簡易的なスタンドが付属しているため、スピーカースタンドが用意できないような状況でもスピーカーを耳に向けやすい(こうすることでより正確なモニタリングが可能)です。

Genelecの80シリーズはレコーディングスタジオや放送局などプロの現場でよく見かける業務用スピーカーの中でも定番のひとつですが、この8010はそのシリーズの中でいちばん小さなモデルです。

| メーカー | |

| 製品名 | 8010 |

| 周波数特性 [Hz – kHz] | 74 – 20 |

| ウーファーのサイズ | 3インチ |

| エンクロージャー | バスレフ |

| スピーカーユニット | 2ウェイ |

| 入力端子 | XLR x 1 |

関連機材のおすすめ

モニタースピーカーは普通のスピーカーとは違い、 スピーカー本体のほかにもこのような機材を用意しなければいけません。

- オーディオインターフェース

- ラインケーブル

- スピーカースタンド

オーディオインターフェース

パソコンやスマホと上でご紹介したスピーカーを繋ぐには、通常「オーディオインターフェース」と呼ばれる機器を使います。

オーディオインターフェースのおすすめはこちら。

ラインケーブル

オーディオインターフェースとモニタースピーカーを繋ぐ(オーディオインターフェースからモニタースピーカーへ音を送る)ためのケーブルも必要です。

オーディオインターフェースとモニタースピーカーの端子に合ったケーブルをご用意ください。

オーディオインターフェースの出力・スピーカーの入力がどちらもXLRであれば、このようなケーブルが使えます。

スピーカースタンド

スピーカーをデスクにそのまま置くと、本来の音が耳に届かないことで正確なモニタリングができなかったり、デスクや床が共振して余計な低音が増えたりと問題が起きがちですので、スピーカーの性能を活かすためにも専用のスタンドもあわせて検討したいところです。

デスク周りのスペースに余裕がない場合にはデスクにスピーカーを立てるためのスタンドがよいでしょう。

上でご紹介したGenelecの8010は本体が小さいためこのスタンドには合いそうにありません。さらに8010は本体の下に角度調整可能な簡易スタンドが付属するので、デスクに置く場合ひとまずスタンドは不要かと思います。

スピーカーのスペックの読み方

電気信号を振動に変換するしくみの違いによって種類がいくつか分かれています。

駆動方式

アクティブスピーカー

スピーカーを動かすための「パワーアンプ」と呼ばれる機器をスピーカー本体に内蔵しているタイプです。

スタジオモニタースピーカーとしてはこちらが主流で、数千円の簡易的なものから数十万円のハイエンドなものまで幅広く流通しています。

パッシブスピーカー

スピーカー本体にパワーアンプを内蔵していないタイプです。スピーカーを動かすためには別途パワーアンプを選定して調達する必要があります。

パッシブタイプのスタジオモニタースピーカーは高価なものが多く、パワーアンプが場所をとるため、最初の1台としてはあまりおすすめできそうにありません。

周波数特性

スピーカーには再生できる音の高さの範囲とその強さの特徴があり、これを表したのが周波数特性です。

周波数特性のグラフがある場合は、左に行くほど低い音、右に行くほど高い音で、下に行くほど再生できる音量が小さく、上に行くほど大きいということを表しています。

この線(補正されていないもの)が平らに近ければ近いほど、測定上は低い音から高い音まで均一に出せる(フラット)ということになります。

エンクロージャー

スピーカーの「箱」のことをエンクロージャーと呼びますが、その箱の作り方で主に「バスレフ型」と「密閉型」の2つに分類されます。

密閉型

スピーカーの箱(筐体)に穴が空いておらず密閉されたタイプです。このタイプで十分な低音を得るにはスピーカー自体にも物理的な大きさが求められます。

バスレフ型

バスレフ型はスピーカーの箱(筐体)に空気穴(ダクト/ポート)を付けたタイプです。ダクトがスピーカーの表側にあるタイプ(フロントダクト)と、裏側にあるタイプ(リアダクト)があります。

一般的にバスレフ型は密閉型と比べて低音の再現が得意とされています。

ホーン型

ホーン型は音の拡散する範囲を狭めることで、その範囲内に効率良く音を届けるタイプです。ホーンがスピーカーの表側にあるタイプ(フロントロードホーン)と裏側にあるタイプ(バックロードホーン)があります。

ドロンコーン(パッシブラジエーター)型

ドロンコーン(パッシブラジエーター)型は通常のスピーカーユニットの他に振動板(コーン)だけのユニットを装備し、低音を補うというタイプです。

スピーカーユニット

スピーカーの中で実際に振動するひとまとまりのことをスピーカーユニットと呼びますが、これをどのように配置するかでいくつかに分類されます。

フルレンジ

1つのユニットだけですべての帯域(低域から高域まで)をカバーするタイプはフルレンジと呼ばれます。

マルチウェイ

トゥイーター(高域専用のユニット)とウーファー(低域専用のユニット)を持つ2ウェイ、それにスコーカー(中域専用のユニット)を足した3ウェイなどは総称してマルチウェイと呼ばれます。小型のスタジオモニターはほとんどが2ウェイです。

同軸

ウーファーの正面にトゥイーターを配置して、帯域の広さと定位の両方を確保しようとしたものは同軸(型)と呼ばれます。

仮想同軸

ウーファーでトゥイーターを挟み込んで、同軸のような状態を再現しようとしたものは仮想同軸(型)と呼ばれます。

モニタースピーカーを安く買うには

モニタースピーカーはAmazonや楽天でも買うことができますが、あわせて価格をチェックしておきたいのが日本の楽器・音響機器の総合販売店であるサウンドハウスです。

オンラインで楽器や音響機器を買おうと思ったらサウンドハウスなしでは考えられないほど、関係者の間では定番の販売店です。

商品購入後14日以内に、他店でその商品がサウンドハウスより安く販売されている場合、差額を返金、もしくは次回利用時に割引する「最低価格保証」があります。

まとめ

色々とご紹介しましたが、こういった機材は日頃から目に入るところに置いておくものですので、配信や制作のモチベーションを保つためにも、シンプルに見た目が好みかどうかで選んでしまってもよいかと思います。

筆者

世界にひとつだけのオリジナルの楽器をデザインし、五線譜ではない楽譜やドレミではない音律をグループで話し合って作り、それらを使って音楽をゼロから創作する音楽教育プログラムを中心に、音(楽)にまつわるユニークな取り組みをしています。お仕事のご依頼やコラボレーションのご提案など、お気軽に!

記事をシェアする

関連記事

テーマから探す 検索 人気の記事